移乗介助(トランス介助)とは

移乗介助とは、ベッドから車椅子、あるいは車椅子から便座などに被介助者を移動させる介助のことを言います。乗り換えや移動を英語ではトランスファー(transfer)と言うことから、その略語を使ってトランス介助と呼ぶ場合もあります。移乗介助は、被介助者を身体で支える動きを伴い、介助者と被介助者の両方の身体に負荷がかかるので注意が必要になります。

更新日:2025-02-10

公開日:2025-01-07

日常生活の中でベッドから車椅子へ、車椅子から便座へなどの動作をサポートする必要が出てくるかもしれません。ここでは、介助者の身体への負荷を軽減する移乗介助の方法や、移乗介助をサポートする福祉用具をご紹介します。

更新日:2025-02-10

公開日:2025-01-07

日常生活の中でベッドから車椅子へ、車椅子から便座へなどの動作をサポートする必要が出てくるかもしれません。ここでは、介助者の身体への負荷を軽減する移乗介助の方法や、移乗介助をサポートする福祉用具をご紹介します。

病気やケガ、高齢などで歩行が困難な方にとって、車椅子は欠かせない移動手段になります。車椅子を利用する方を在宅で介護する場合、日常生活の中でベッドから車椅子へ、車椅子から便座などへの動作をサポートする必要が出てくるかもしれません。

そこで活用できるのが移乗介助です。ここでは、介助者の身体への負荷を軽減する移乗介助の方法や、移乗介助をサポートする福祉用具をご紹介します。「車椅子への移乗介助を楽に行いたい方」「移乗介助の手順を詳しく知りたい」という方は、ぜひ当コラムをご参照ください。

移乗介助とは、ベッドから車椅子、あるいは車椅子から便座などに被介助者を移動させる介助のことを言います。乗り換えや移動を英語ではトランスファー(transfer)と言うことから、その略語を使ってトランス介助と呼ぶ場合もあります。移乗介助は、被介助者を身体で支える動きを伴い、介助者と被介助者の両方の身体に負荷がかかるので注意が必要になります。

ここでは、介助者が余分な力をなるべく使わずに、無理なく移乗介助を行う方法をご紹介します。具体的な手順は、以下の通りです。

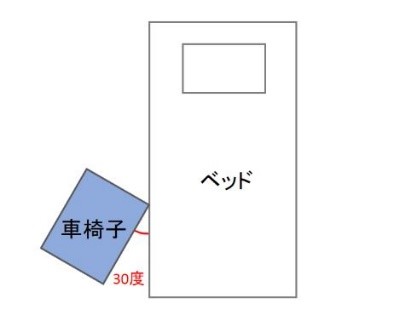

車椅子の位置をベッドに近づける際は、ベッドのフレームから車椅子の角度は30度ぐらいが移乗しやすいでしょう。車椅子をベッドに近づけたら、ブレーキをかけて動かないように固定してください。また車椅子に座らせる際は、介助者は重心を落として、腰をひねらずに車椅子側に出した自分の足に体重をのせながら被介助者を運ぶと腰に負担がかかりにくくなります。

こちらも車椅子の位置をベッドに近づける際は、車椅子のフットサポートを外し、車椅子にブレーキをかけて動かないように固定してください。介助で余分な力をなるべく使わないコツは、被介助者と身体を密着させ重心を近づけて、安定感を確保することです。そうすることで介助する時の力を入れやすくします。これは、「てこの原理(支点・力点・作用点の位置関係)」を基本にしたもので、ボディメカニクスと呼ばれ、介護技術としても活用されています。

お使いのベッドが高さ調節のできるベッドの場合、ベッドから車いすへの移乗であればベッドを高くし、車いすからベッドへの移乗であればベッドを低くすると、移乗しやすくなります。移乗介助を楽に行いたい方は、高さ調節が可能なベッドの導入をご検討ください。

他に介助者になるべく負担をかけない方法として、福祉用具を活用することが挙げられます。現在は、移乗介助をサポートするためのさまざまな福祉用具があります。

パラマウントベッドの電動ベッド「INTIME1000」について | パラマウントベッド 公式ストア

電動ベッドとは、その名の通りベッドの高さや角度調節機能がついた電動式のベッドです。

ベッドの高さを調節することができれば、ベッドから車椅子に、また車椅子からベッドに座る時の介助者の負担をできるだけ抑えることができます。また、ベッドに「介助バー」を取り付けると、被介助者が立ち上がったり、座ったりする時につかまることができるので、介助者が身体を支える負担が少なくなります。

電動ベッドや介助バーについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。

移乗介助を楽に行うという目的であれば、パラマウントベッドの「フレキシムーブ」を導入するのも手です。介助者は、被介助者の必要な部位に「フレキシムーブ」を装着し、両端についたハンドルを持って、被介助者の立ち上がりや移乗などの動作をサポートします。このフレキシブルムーブについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。

イージーグライドとは、ベッドと車椅子の間を橋渡しするように置いて、被介助者にその上に座ってもらいお尻を滑らせて移乗する道具です。表面は滑りやすく裏面には滑り止めがついています。高い強度と優れた柔軟性で、さまざまな移乗先に対応します。被介助者の体格に合わせ、お好みのサイズを選べるのも嬉しいポイントです。イージーグライドについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。

ベッドに寝たままの姿勢で移乗や移動を行うのであれば、よく滑る素材で作られた「ムーブマスター」を使用するのも良いでしょう。被介助者がベッドで寝た状態で身体の下に敷いて、身体を滑らせることで、移乗や移動が楽に行えます。ベッド上での位置修正や体位変換の時に使うと介助に必要な力を軽減できます。ムーブマスターについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。

電動介護リフトは、ベッドに差し込んで使用するリフトです。自分の力で移動ができない方の身体を持ち上げ、ベッドー車いす間などの移乗をサポートします。安全使用荷重が205kgもあり、充電式バッテリー駆動なので、コードに足を引っかける心配がなく使いやすいのがメリットです。電動介護リフトについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。

今回は、介助者の身体への負荷を軽減する移乗介助の方法や、移乗介助をサポートする福祉用具について紹介をしました。移乗介助においては肉体的な負荷を感じることもあると思います。そんな時には、ボディメカニクスの技術や福祉用具を活用するなど、無理なく介助する方法やコツを見つけて、積極的に負担を軽減するようにしましょう。

電動リクライニングベッドや介護用ベッドをご検討いただくにあたって、様々なお悩みをカテゴリ別にご紹介します。

パラマウントベッド 眠りギャラリー 公式アカウントはこちら